今回は、iZotope「Ozoneシリーズ」のリファレンス機能の使い方をまとめました。

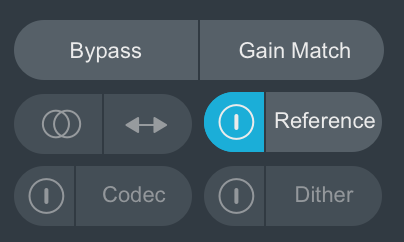

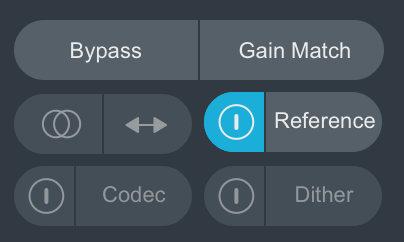

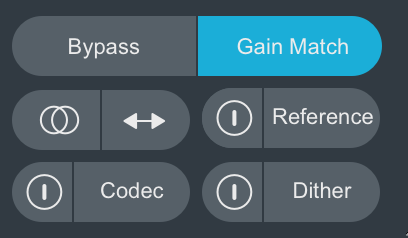

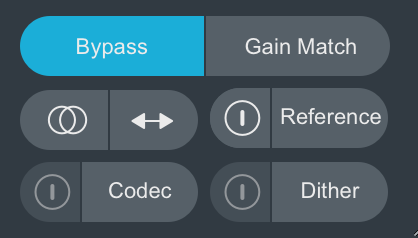

この記事では、Ozoneシリーズの画面右下にある「Bypass」「Gain Match」「Reference」「Codec」「Dither」「2つの輪っかマーク」「左右矢印マーク」「Iマーク」の使い方をご紹介します。

iZotope「Ozoneシリーズ」のリファレンス機能の使い方①

「Bypass」「Gain Match」「Reference」「Codec」「2つの輪っかマーク」「左右矢印マーク」「Iマーク」

iZotope「Ozoneシリーズ」のリファレンス機能の使い方②

「Dither」の使い方

※お使いのOzoneのバージョンによってUI(デザイン)が異なる場合がありますが、基本的には共通です

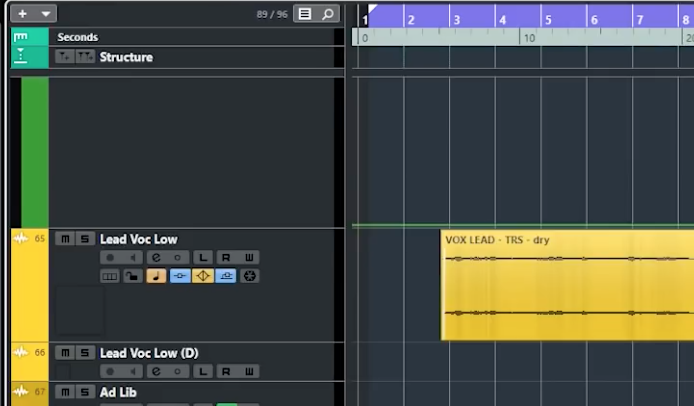

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Reference」ボタン

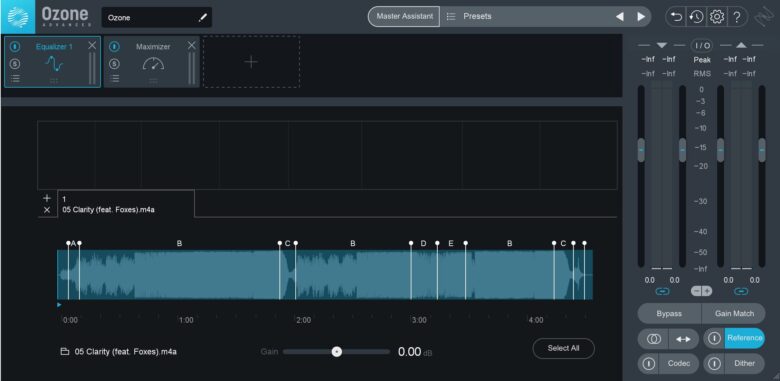

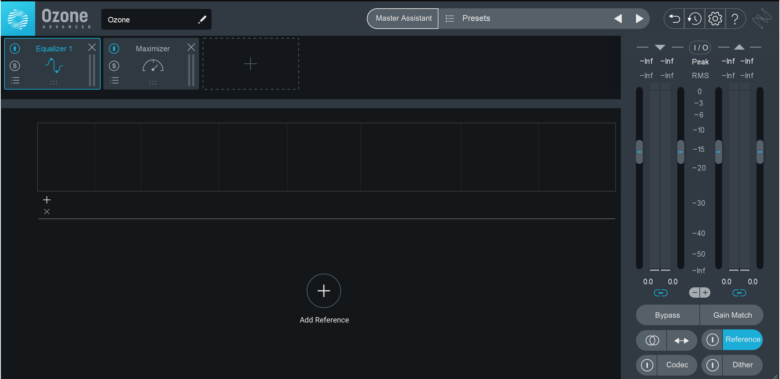

「Reference」ボタンを青く点灯させると、リファレンスパネルが表示されます。

ここではリファレンス曲に関する設定をすることができます。

比較したいリファレンス曲を読み込む

リファレンス曲を取り込むには、画面中央の+ボタン(Add Reference)か、画面左中央にある小さな+ボタンをクリックします。

パソコンに入っている音源データ(wav、aiff、mp3など)を選択し、Ozoneにリファレンス曲を取り込みます。

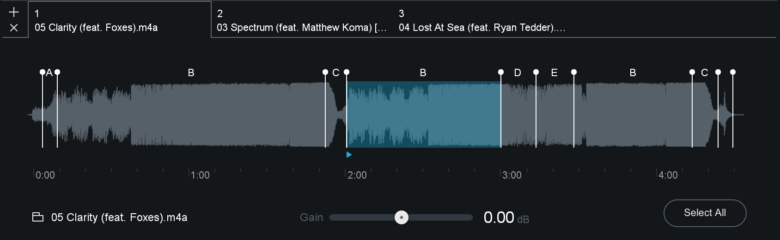

リファレンス曲は最大で10曲読み込むことができます。

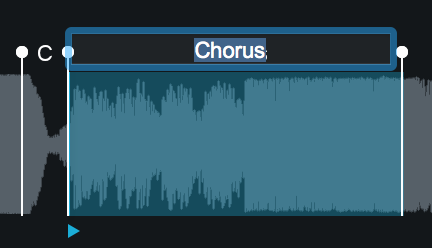

ループ範囲を選択する

リファレンス曲を読み込むと、Ozoneが自動的に楽曲構成を解析し、A~Cまでに分割します。

分割範囲を変更したい場合は、白い縦のバーを左右にドラッグします。

例えば「自分の曲とリファレンス曲のサビを比較したい」というときは、ループ範囲をサビの間に限定するとよいでしょう。

現在選択しているループ範囲は青色の範囲で、クリックすると別のループ範囲に変更できます。

Ozoneが「似ている」と判断した範囲は自動的に同じアルファベットになりますが、アルファベットをクリックすると別の名前に変更できます。

わかりやすいよう、「Verse(Aメロ)」「Chorus(サビ)」などの名前に変更するとよいでしょう。

リファレンスパネルの表示設定を変更する

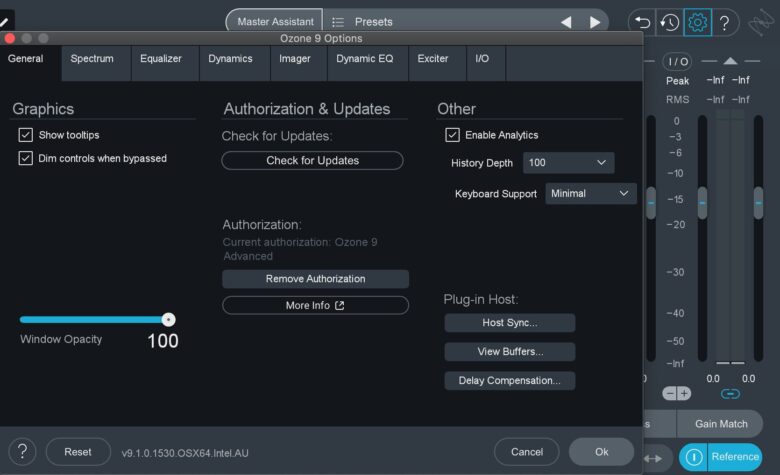

Ozoneの画面右側にある歯車マークを押すと、設定画面が開きます。

例えば「Spectrum」タブの設定では、リファレンスパネルに表示するスペクトラムの表示方法を変更できます。

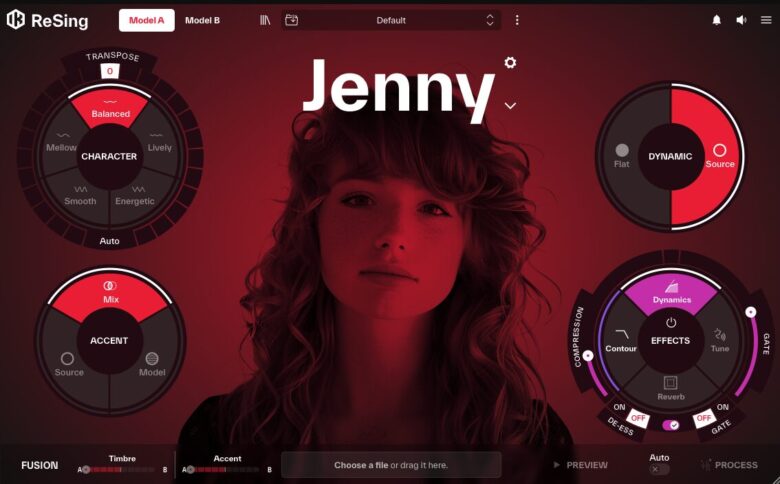

iZotope「Ozoneシリーズ」の「A/Bボタン(Iボタン)」

「Referenceボタン」のすぐ左の「Iボタン」は、A/B比較を切り替えるボタンです。

青く点灯している間はリファレンス曲が、グレーアウトしているときは自分の曲(DAW上の音)が再生されます。

リファレンス曲の再生範囲は、前述の「ループ範囲を選択する」で変更できます。

同じマークがCodecボタンやDitherボタンの左側にも付いていますが、こちらは全く別の機能です。

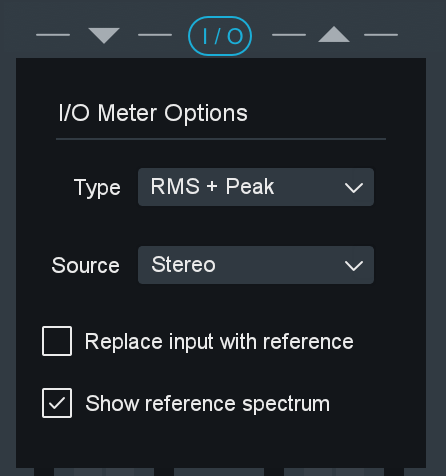

「Ozoneシリーズ」画面右のメーターの設定を変更する

Ozoneシリーズの画面右側には、メーターが表示されています。

このメーターの中央上にある「I/O」マークをクリックすると、メーターに関する設定画面が表示されます。

Replace input with reference:左のメーターがリファレンス曲のメーターになる

Show reference spectrum:リファレンスパネルで、リファレンス曲のスペクトラムを表示する(2つのグラフが重なって表示される)

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Gain Match」ボタン

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Gain Match」ボタンを青く点灯させると、リファレンス曲と自分の曲(DAWで流している音)の音量を自動でそろえることができます。

マスタリング前など、特に音量差が起こりやすいときに使うと便利です。

このGain Matchを使って両曲の音量差をなくすことで、よりフラットな状態で楽曲を比較することができます。

Gain Match機能を使ったリファレンス曲の比較テクニックについては、こちらの記事で解説しています↓

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Bypass」ボタン

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Bypass」ボタンを青く点灯させると、Ozoneで使っている機能の効果を無効にします。

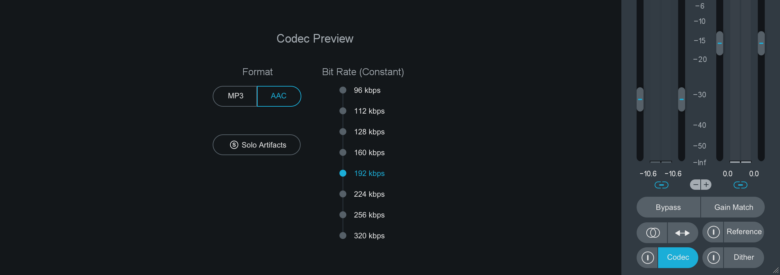

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Codec」ボタン

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Codec」ボタンを青く点灯させると、コーデック(Codec)に関する設定が表示されます。

ここでは「どのフォーマットで楽曲を書き出したらどのように聞こえるのか?」「どのビットレートで楽曲を書き出したらどのように聞こえるのか?」を確認することができます。

例えばFormatを「MP3」してBit Rateを「96 kbps」に設定すると、非常に解像度の低い状態で楽曲を再生し、確認することができます。

「Solo Artifacts」をONにすると、ファイル変換の過程によって失われる可能性のあるデータ(音)だけを聞くことができます。

Codecボタンのすぐ左にある「Iボタン」を点灯させると、Codec画面で選択した設定が適用された状態で再生されます。

設定を変えて楽曲をバウンスする手間が省けるため、とても便利な機能です。

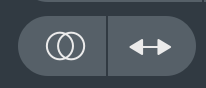

iZotope「Ozoneシリーズ」の「2つの輪っかマーク」ボタンと「左右矢印マーク」ボタン

Ozoneの画面右下にある機能のうち、「2つの輪っかマーク」は「モノラル/ステレオ切り替えボタン」で、「左右矢印マーク」は「右チャンネル(R)と左チャンネル(L)を入れ替えるボタン」です。

「モノラル/ステレオ切り替えボタン」は、クリックして青く点灯させるとモノラルになります。

ステレオスピーカーではキレイに聞こえても、モノラルスピーカーにすると位相の打ち消しが起こってしまい、大切な音がしっかり聞こえなくなったり、非常に音が劣化して聞こえるようになってしまうことがあります。

例えばOzoneをマスターバス(Stereo Out)に挿しておけば、ワンクリックで曲全体をモノラルで聞くことができますので、非常に便利な機能です。

「右チャンネル(R)と左チャンネル(L)を入れ替えるボタン」をクリックして青く点灯させると、元のオーディオファイルの左右チャンネルを入れ替えて再生します。

iZotope「Ozoneシリーズ」の「Iマーク」ボタン

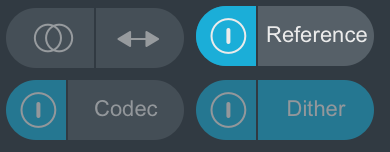

「Reference」「Codec」「Dither」ボタンの左にある「Iマーク」は、その機能のON/OFFを切り替えるボタンです。

ReferenceボタンのIマーク:ONにすると、現在洗濯しているリファレンス曲が再生される

CodecボタンのIマーク:ONにすると、Codec画面の設定に合わせて音が再生される

DitherボタンのIマーク:ONにすると、Dither画面の設定に合わせてディザリングが適用される

「Reference」「Codec」などの機能名が書かれているボタンは「その機能の詳細設定画面を開くためのボタン」で、Iマークボタンはいわゆる「電源ボタン」となります。

Ozoneを購入する

Ozoneシリーズには初心者向けの「Elements」、中級者以上の方向けの「Standard」と「Advanced」の3種類あります。

Advancedは最も使える機能が多く、マスタリングには困らなくなるプロ仕様になっていますので、キレイにミックス・マスタリングをしたい方はぜひGETしてください。

以上でPart1の解説は終了です。

次回はOzoneで使える「Dither機能」について解説します🔻