今回は、Universal Audio社の「API 2500 Bus Compressor」の使い方をまとめました。

コンプレッサーの中でも非常に有名な「API 2500 Bus Compressor」は、世界中のプロが愛用している人気製品です。

この記事では、同社がリリースしているプラグイン版を使用しながら、このコンプレッサーを使いこなすためのコツをご紹介します。

API 2500 Bus Compressorの音を聴いてみよう

はじめに、API 2500 Bus Compressor(以下・API 2500)をマスターバスに使用したときのサウンドをお聴きいただきます。

曲全体の印象がどのように変わるのかに注目しながらお聴きください。

API 2500を使っている方が、曲全体にパンチが出ています。

スレッショルドとMIXのパラメーターを調整しながら再生すると違いがわかりやすいです。

API 2500のプリセットを活用しよう

API 2500はプリセットが充実しているため、さまざまなシチュエーションに合ったコンプレッションを手軽にかけることができます。

例えば先ほどの例ではミックスバス用のプリセット「Mix Bus 1」が使われています。

https://youtu.be/nj75y6J022U?si=rRn0VK_D6yJIdFJ4

スレッショルド(THRESH)を調整しよう

プリセットを選んだら、スレッショルド(THRESH)を調整しましょう。

これでどれぐらいコンプレッションを強くかけるかを調整できます。

さらに、コンプレッサーをかけた音とかけていない音の割合を「MIX」のパラメーターで調整できます。

ミックスバス用のプリセットを選び、スレッショルドとMIXを調整するだけで、このようなサウンドにすることができます。

手軽で理想の音に仕上げやすいのも、API2500の大きな魅力です。

ドラムバスにAPI2500を使った例を聴いてみよう

次は、ドラムバス(ドラム全体)にAPI2500を使った例をお聴きいただきます。

ドラム用のプリセット「Drum Bus - Little Smack」を使用し、レシオ(RATIO)、アタック(ATTACK)、リリース(RELEASE)の3つを調整していきますので、音の変化に注目してください。

プリセットの名前は「少し強く打つ」という意味なのですが、少しどころかかなりパンチのあるサウンドになりました。

コンプレッサーのアタックを調整するコツ

パンチのあるサウンドにするには、アタックのパラメーターが非常に重要です。

アタックが速いとトランジェント(音の立ち上がり)を抑えますので、より「コンプレッサーがかかった感」が増します。

コンプレッサーをかけて潰れたような音がほしいときはアタックを速めにし、パンチを加えたいときはアタックを遅めにするとよいでしょう。

コンプレッサーのリリースを調整するコツ

API 2500にはリリース(Release)のパラメーターもついています。

リリースを調整して、ドラムの質感がどのように変わるのかに着目してみてください。

リリースを遅くすればするほど、ドラム全体の音がやわらかくなりました。

リリースを遅くするとコンプレッサーがかかる時間が伸びるので、より音が丸く長くなったように感じやすくなります。

逆にリリースが速いとパンチのある音に聞こえやすくなり、パキッとした印象になります。

API2500には2種類のリリースがある

API2500には、2種類のリリースがあります。

2つ並んでいるツマミのうち、左側は通常のリリースで、右側がより長い時間に対応したリリースです。

左側のツマミを一番右に振り切ると、右側のリリースが使えるようになります。

右側のリリースは50ms(ミリ秒)〜3秒と、かなり長いリリースを設定することができます。

長いリリースを設定するとドラムの音はどう変わるのか、聴いてみましょう。

リリースをさらに長くすると、音がさらにやわらかくなりました。

逆にリリースが短い方が、ダイナミックでライブ感がある印象になります。

ドラムのプリセットは「アタック遅め・リリース速め・レシオ強め」が多い

ドラムは、パンチのある音を求められることが多い楽器です。

そのため、コンプレッサープラグインに収録されているドラム用のプリセットは「アタック遅め・リリース速め・レシオ強め」に設定されていることが多いです。

トランジェントを潰さず、音が丸くなりすぎず、パンチを出しやすい設定にしたい場合は、ぜひこの3つをチェックしてみてください。

ギターバスにAPI2500を使った例を聴いてみよう

次は、ギターバス(ギター全体)にAPI2500を使った例をご紹介します。

ここではギター用のプリセット「Electric Guitar - Fat」を使っています。

API2500を使った方が、パンチがありクリアなサウンドになりました。

「TONE」で音の印象を細かく調整する

API 2500で注目して欲しいのが、「TONE」セクションです。

TONEセクションには「KNEE」「THRUST」「TYPE」の3つのパラメーターがあります。

これら3つを使い分けると、さらに自分の理想に近い音作りをすることができます。

API2500の「TYPE」を調整してみよう

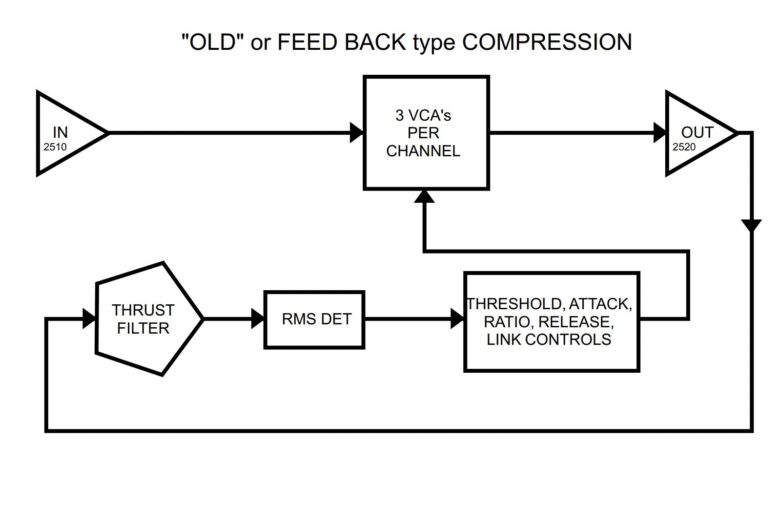

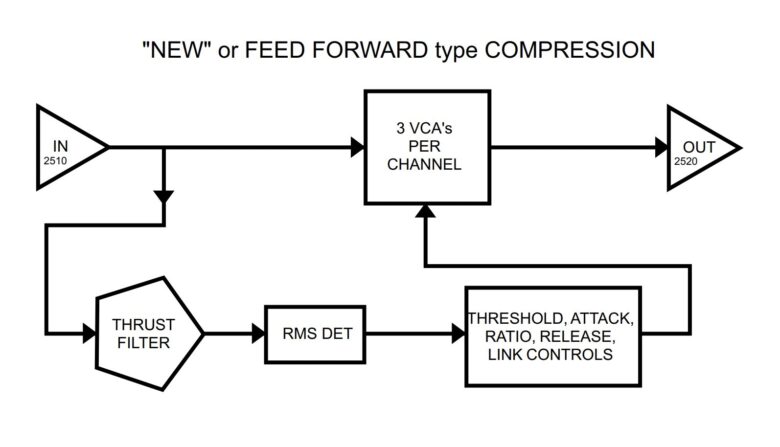

TYPEモードを切り替えると、コンプレッションのスタイルを変更することができます。

OLDモード:昔のコンプレッサーの質感をエミュレートしており、よりやわらかく丸くヴィンテージなサウンドになる。(Feed-Forward)

NEWモード:比較的最近のコンプレッサーの質感をエミュレートしており、よりアグレッシブでモダンな音になる。(Feedback)

OLDモードは「Feedback式」で、音が入ってくるとまず先に音量調整が行われ、その音を聞いてみてからどのようなアタック・リリースでコンプレッションしていくかを決めます。

例えば人間が手動で音量を調節するとき、まず実際に音を聞いてから「ここだけうるさいな」「ここはそんなに音量を抑えなくてもいいな」など決めて音量フェーダーを動かすと思いますが、この手順と同じです。

人間は機械ほど正確かつ速く音を判断して調節することはできませんが、逆に全体的な音量感をとらえ、平均音量を整えるのには向いています。

Feedback式のコンプレッサーもこれと同じで、Feed Forwardほど元の音に対して正確な判断・動作はできないものの、人間の感覚と同じようになめらかで自然な音量調整=コンプレッションがしやすいのが特徴です。

NEWモードは「Feed-Forward式」で、音の信号が入ってきたら先に設定したスレッショルドやアタック、リリース、レシオなどを確認し、その設定をもとに最終的どれぐらい音量を抑えるかを決めます。

もし同じことを人間が行う場合は、「実際の音を聞かずにコンプレッサーのパラメーターだけ調整し、その設定が適切かどうかは音を鳴らしてみないとわからない」というシチュエーションと似ています。

Feed-Forward式では実際の音=アウトプットの音を考慮しないので、実際に音を出してみたら思ったよりもしっかり音量が抑えられていなかったり、逆に抑えすぎていたりすることもあります。

しかし、入ってきた元の音の信号を先にチェックすることができるので、元の音に適した正確で素早い反応ができます(いわゆるルックアヘッド=Look Ahead)。

API2500の「THRUST」を調整してみよう

THRUSTは、このコンプレッサーが入ってきた音をどのように検知・反応するかを決めることができます。

THRUST

NORM:すべての周波数帯域に対して均等に検知をする

MED:低音域にはあまり反応せず、高音域に強く反応してコンプレッションをする

LOUD:低音域にはあまり反応せず、高音域になるほど強く反応してコンプレッションをする

例えば低音域を多く含むバスドラムだけ鳴らしたとき、LOUDにするとあまりコンプレッションされませんが、NORMにするとより強くコンプレッションされます。

(LOUDは低音域の音量をNORMほど検知しないため)

例えばダンスミュージックなど低音域が強調される曲調の場合は、NORMにすると低音域に敏感に反応してしまうため、コンプレッションしすぎる可能性があります。

そのため、LOUDにした方が程よくパンチのあるサウンドに仕上げやすくなります。

API2500の「KNEE」を調整してみよう

KNEEは、コンプレッサーがかかるまでの時間を決めることができます。

HARDにすると「ハードニー」になり、コンプレッサーがかかり始めてから実際にかかるまでの時間が短くなります。

API2500の「Link」を調整してみよう

「LINK」は、左右チャンネル(左から聞こえてくる音と右から聞こえてくる音)のコンプレッションをどれだけ等しく行うかを決めるパラメーターです。

100%にすると、左右チャンネルに対して完全に等しくコンプレッションをかけます。

最小値にすると、左右チャンネルそれぞれに合った量のコンプレッションをかけます。

例えばタムのPanを左右に振っていたり、ウィンドチャイムが右から左に移動しながらシャラシャラ鳴らすことがあります。

そのため「左からタムが音が鳴っている時だけ少しうるさいな」と感じることがあります。

このようなとき、Linkの数値を下げると左チャンネルだけ強くコンプレッションがかかるので、右チャンネルの音は強く影響しません。

同様に、アコースティックギターを左右でダブリングしているとき、Linkの数値を下げれば音量が大きくなった方だけコンプレッションをかけることができます。

Linkの数値を下げると、左右チャンネルそれぞれに適したコンプレッションが別々にかかるので、左右差が目立たないようにしたい時におすすめです。

一方で、音量が大きい方のチャンネルだけコンプレッションを強くかけると、全体のバランスが崩れて聞こえることがあります。

例えばバスドラムやスネアは常に真ん中で鳴らしている場合、左側だけ強くコンプレッションがかかるとバスドラムやスネアの左半分だけ音量が下がってしまうので、右側の音量が大きく聞こえる=Panが少し右にズレたような聞こえ方になることがあります。

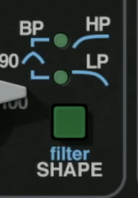

左右差はSHAPEとフィルターで調整する

先ほどの説明の通り、Linkの設定によってステレオイメージが崩れることがあります。

特にBusで複数の楽器をまとめてコンプレッションしたり、Panが激しく変化する音に対してコンプレッサーを使う時はLinkの設定に注意が必要ですが、ここで使えるのがSHAPE(filter)です。

ここでフィルターをかけると、一部の周波数にフィルターをかけて反応しないようにすることができます。

LP:ローパスフィルター

HP:ハイパスフィルター

※両方ONにするとバンドパスフィルターになり、中音域にのみ反応します

例えば低音域を多く含んだタムが左右であちらこちら頻繁に鳴るとき、タムによってコンプレッションが大きく左右されてしまう可能性があります。

そのため、ここでローパスフィルター(LP)をかけてタムの音量には反応しないようにすることができます。

「KNEE」「THRUST」「TYPE」「Link」で理想のコンプレッションを作ろう

「KNEE」「THRUST」「TYPE」「Link」では、コンプレッションのスタイルをより細かく決めることができます。

もっとアグレッシブでパンチのあるサウンドにしたいのか、よりやわらかくリラックスした音にしたいのか、この3つのパラメーターでコントロールすることができます。

その他のパラメーター(OUTPUT・POWER・HRなど)

その他、API 2500にはさまざまなパラメーターがついています。

IN:コンプレッションするかしないか(スレッショルドを下げるか下げないか、と同じ動き)

BYP:バイパス(プラグインの効果を完全にOFFにするかしないか)

GAIN(Make Up Gain):OFFにしているときに右側のGAINのノブを操作しても効果はない。

POWER:バイパスにする+コンピューターの負荷をかけたくない時におすすめ

HR:ヘッドルーム。INPUTを上げてOUTPUTを下げる。

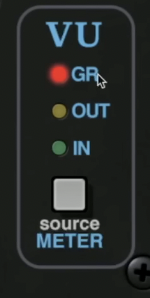

VUセクション(メーターで何を表示するか決める)

GR:ゲインリダクション量を表示

OUT:アウトプット量を表示

IN:INPUT量を表示

API 2500 Bus Compressorはバスやグループトラックにおすすめ

「API 2500 Bus Compressor」という名前の通り、API2500はミックスバスやグループトラックに使うと効果的です。

Universal Audio社がリリースしているプラグイン版であれば、ドラムやギター、ベース、ボーカルなど、さまざまな楽器やシチュエーションに対応したプリセットが充実しています。

目的に合わせてプリセットを選び、あとは各パラメーターを調整するだけです。

非常に便利ですので、まだお持ちでない方はぜひ活用してみてください。

UAD API 2500 Bus Compressorを購入する