今回は、Vinyl Eyezzが解説する「レコードプレイヤーにおける10の間違い」をまとめました。

レコード(ターンテーブル)を買った人も、もしかしたら間違った使い方をしているかもしれません…

この記事では、正しくレコードを使うための知識を10個ご紹介します。

レコード(ターンテーブル)の間違った使い方10選

今回がご紹介するレコード(ターンテーブル)の間違った使い方は、こちらの10項目です。

- オールインワンのターンテーブルを買う

- 「Vinyl」を「Vinyls」と呼ぶ

- レコード盤の溝を触る

- カードリッジを正しい場所に設置しない

- レコード盤を掃除しない

- レコード盤の紙スリーブ(内袋)を替えない

- 78回転用レコードを普通の針(スタイラス)で再生する

- アンプやレシーバーを買わない

- レコードを上に重ねて置く

- 新しい音楽に出会うチャンスを逃す

それでは、順に解説をしていきます。

レコードの間違った使い方1.オールインワンのターンテーブルを買う

レコードの間違った使い方1つ目は「オールインワンのターンテーブルを買う」です。

おそらく、一般の方は「Crosley Cruiser」のようなオールインワンタイプのターンテーブルを買おうとする人が多いでしょう。

このタイプのターンテーブルは、USB端子がついているのでパソコンと接続できたり、スピーカーが内蔵されているのでスピーカーを別途用意する必要がなかったりと、とても便利です。

しかし、このタイプのターンテーブルは再生するとレコードを傷付けやすく、作りもあまりよくないので音質もよくないことが多いです。

お手持ちのレコードを大切に楽しみたいなら、オールインワンタイプのターンテーブルは避けた方がよいでしょう。

レコードの間違った使い方2.「Vinyl」を「Vinyls」と呼ぶ

レコードの間違った使い方2つ目は「”Vinyl”を”Vinyls”と呼ぶこと」です。

もともとVinyl(ヴァイナル、ビニール)という言葉はモノを作るときの「素材」を指す言葉なので、英語では不可算名詞となります。

※ちなみにレコード盤の素材はポリ塩化ビニル(PVC)

そのため、レコード盤が複数ある状態であっても「Vinyls」と呼ぶのは文法的には誤りで、正しくは「Vinyl」です。

※例えば「木製」は英語で「made of wood」 で「made of woods」や「made of a wood」とは言いません

しかし、現在は素材としての「Vinyl」よりもレコード盤を指す「Vinal」の方が一般的な印象なので、若者言葉として「Vinyls」と呼ぶ人もいます。

とても些細なことなのですが、念のため「間違い」としてこちらでご紹介しました。

レコードの間違った使い方3.レコード盤の溝を触る

レコードの間違った使い方3つ目は「レコード盤の溝を触る」です。

下の画像のように持ってはいけません!

こちらの記事「レコードのしくみを初心者向けに解説!」でご紹介した通り、レコード盤には細かい溝が刻まれています。

溝を触るようにレコード盤を掴んでしまうと、溝に手指の脂や目に見えないゴミが付着してしまい、それがカビや雑菌のエサとなって繁殖し、レコード盤を傷付けてしまいます。

レコード盤はとてもデリケートなので、少しでも汚れやホコリが付着すると音質に影響が出てしまいます。

そのため、以下の画像のようにレコードの側面を両手で挟むようにして持つようにしましょう。

もしくは、針が触れないラベル部分(レコード盤の中心)を持つようにしましょう。

レコードの間違った使い方4.カードリッジを正しい場所に設置しない

レコードの間違った使い方4つ目は「カードリッジを正しい場所に設置しない」です。

レコードプレイヤーを買った後は、あらかじめカードリッジが所定の位置にセットされていることがあります。

しかし多くの場合はそうではなく、自分でセットしなければなりません。

このように自分でセットしなければいけないとき、何もせずにただレコードプレイヤーを使ってしまうと、針の位置が適切でないまま使ってしまうので、適切に溝に沿わなくなり、音質が悪くなってしまうことがあります。

そのため、レコードプレイヤーを使うときの正しいセッティング方法を知る必要があります。

こちらについては下記の記事で解説していますので、ぜひチェックしてからお使いください↓

レコードの間違った使い方5.レコード盤を掃除しない

レコードの間違った使い方5つ目は「レコード盤を掃除しない」です。

一見キレイに見えるレコード盤ですが、実は小さなホコリや汚れが溜まりやすく、これが原因で音が飛んでしまったり(音飛び)、「プチッ」というノイズが発生することもあります。

レコード盤のお手入れの仕方

レコード盤の掃除をするには、レコードクリーナーを使いましょう。

特に、静電気が起こると静電気がホコリを吸い寄せてしまうので、静電気を起こしにくいレコードクリーナーを使うのもおすすめです。

レコードの間違った使い方6.レコード盤の紙スリーブ(内袋)を替えない

レコードの間違った使い方6つ目は「レコード盤の紙スリーブ(内袋)を替えない」です。

多くのレコードには紙製の内袋が付いており、この中にレコードを収納するようになっています。

しかし、中にはあまり作りのよくない紙スリーブが使われていることがあり、これが原因でレコードの盤面を傷付けてしまうことがあります。

そのため、レコードを買ったら「やわらかい高品質の紙スリーブ」に置き換えることをおすすめします。

レコード製品でトップクラスのメーカー「NAGAOKA」からもジャケットカバーやレコードファイルが販売されていますので、ぜひご利用ください↓

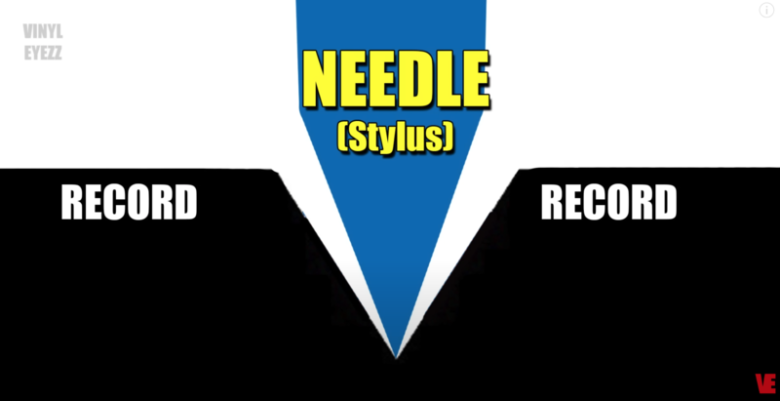

レコードの間違った使い方7.78回転用レコードを普通の針(スタイラス)で再生する

レコードの間違った使い方7つ目は「78回転用レコードを普通の針(スタイラス)で再生する」です。

レコード盤にはいくつか種類があり、その中には「78回転用レコード」というタイプのレコードがあります。

また針(スタイラス)にもいくつか種類があり、レコード盤の種類と針の種類がマッチしていないと、レコード盤を傷付けてしまったり、高音質で再生できなくなってしまいます。

現代の多くのカードリッジは、針先サイズが0.7~1.0milであることが多いです。

しかし78回転用レコードを再生する場合は「3.0mil」の針先サイズが必要です。

そのため、78回転用レコードを購入した場合は3.0milの78回転用のカードリッジがあるかどうかもチェックしましょう。

トーンアームも正しいバランスのトーンアームを選ぼう

ちなみにトーンアームに関しても、正しいバランスのトーンアームを選ぶことが重要です。

トーンアームのバランスはとても重要で、例えばトーンアームが重すぎるとレコード盤を削ってしまいます。

逆にトーンアームが軽すぎると、溝から飛び出てしまってレコード盤を傷つけることがあります。

レコードの間違った使い方8.アンプやレシーバーを買わない

レコードの間違った使い方8つ目は「アンプやレシーバーを買わない」です。

レコード初心者の方の多くは、レコードプレイヤーを買ったらプレイヤーにヘッドホンをつなげばOK…と考える方も多いでしょう。

しかし、アンプもしくはレシーバーを使って再生した方が、レコードをより楽しめます。

基本的に、レコードプレイヤーを使うときに必要なアイテムは「ターンテーブル」「プリアンプ」「アンプもしくはレシーバー」「スピーカー」の4つです。

そのため、もしアンプやレシーバーをお持ちでない方は、ぜひ使ってみてください。

おすすめのアンプ・レシーバー

レコードの間違った使い方9.レコードを上に重ねて置く

レコードの間違った使い方9つ目は「レコードを上に重ねて置く」です。

上の画像のように、上に重ねるようにしてレコードを積み上げてしまうと、レコード盤の溝に傷がつきやすくなったり、盤面が歪みやすくなります。

そのため、レコードは下の画像のように横に並べて・縦に立てて置くようにしましょう。

レコードの間違った使い方10.新しい音楽に出会うチャンスを逃す

レコードの間違った使い方10個目は「新しい音楽に出会うチャンスを逃す」です。

レコードショップに行くと、とてもたくさんのレコードが並べられています。

ジャンル分けされていたり、アーティストごとにコーナーが設けられていることもありますが、時には「適当に1枚ピックアップしてみる」「知らない・聞いたことのないジャンルにトライしてみる」「なんとなくジャケットがかっこいいと思ったレコードを選んでみる」というのもおすすめです。

多くのレコードショップではレコードが安価で売られていることも多いので、あまりお金をかけずに新しい音楽に出会えるチャンスです。

以上が「レコード(ターンテーブル)の間違った使い方10選」でした。

当サイトでは他にもレコードやターンテーブルに関する記事を掲載していますので、ぜひこちらもご覧ください↓

Vinyl Eyezzの「レコード入門シリーズ」