今回は、OrchestrationOnlineが解説する「トランペットのC管とBb管の違い」をまとめました。

管楽器には「移調楽器」と呼ばれるものがあり、楽譜上の「ドレミファソラシド」の音がそれぞれ異なります。

例えばC管の「ドレミファソラシド」は「C,D,E,F,G,A,B,C」ですが、Bb管は「Bb,C,D,Eb,F,G,A,Bb」になります。

なぜ同じ楽器なのに違うバージョンを作るのでしょうか?

「BbとC」でたったの半音2個分しか違わないのに、違いは出るのでしょうか?

クラリネットにも「Bb管・A管・Eb管」がありますが、トランペット独特の特徴とは何でしょうか?

作曲(オーケストレーション)のときはどのように使い分ければよいのでしょうか?

これらの疑問について、ここからじっくり解説していきます。

トランペットのC管とBb管の違いとは?

トランペットのC管とBb管の違いには、大きく分けて2つあります。

・トーン(音色)の違い

・音域の違い

どちらかと言うと、フィンガリング(運指)や演奏の仕方の違いではなく、トーン(音色)の違いに大きな違いがあります。

つまり「演奏のしやすさ」などのテクニック的なことではなく、音色で大きな差が出ます。

これゆえに、C管とBb管の使い分けはオーケストレーション(どの楽器をどのように使うかを決める過程)のときに大切な選択になります。

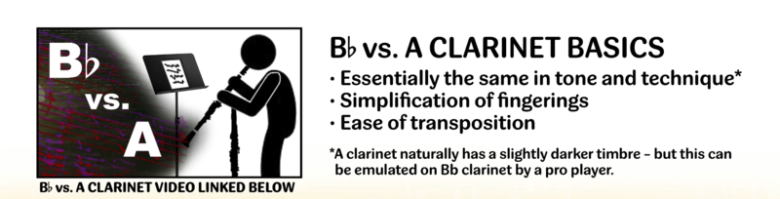

クラリネットのBb管とA管の違いとは?

移調楽器の代表例の1つに、クラリネットがあります。

クラリネットにもBb管やA管があり、Bb管の「ドレミファソラシド」は「Bb,C,D,Eb,F,G,A,Bb」で、A管は「A,B,Db,D,E,Gb,Ab,A」になります。

※他にもEb管などがあります

しかし、クラリネットの場合はテクニックや運指、トーンにそこまで大きな違いはありません。

※強いて言うなら、A管クラリネットの方が少しだけトーンが暗いです

そのため、Bb管用の楽譜をA管で演奏すること、またその逆もさほど難しいものではありません。

それでは、トランペットの場合はどのように違うのでしょうか?

トランペットのC管とBb管の違い1:トーン(音色)

トランペットのC管とBb管の1つ目の違いは「トーン(音色)」です。

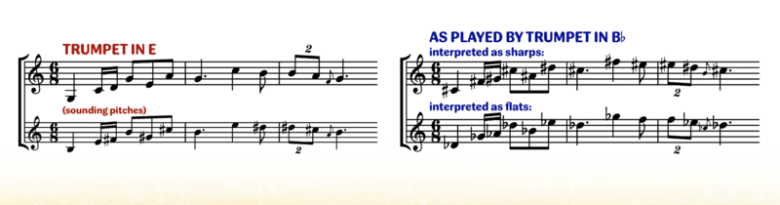

トランペットのC管とBb管の場合は、よほどシャープやフラットの多い楽譜でない限り、フィンガリング(運指)と移調はさほど難しくありません。

ただし、特定のキー(調)になると楽譜が少し複雑になります。

※例:C管用楽譜のEメジャーの楽曲をBb管で演奏する場合、シャープやフラットが多くなるので楽譜が複雑になる

とは言え、やはり楽譜の読みやすさや演奏のしやすさに関しては、あまり問題はありません。

しかし、C管とBb管では音のトーン(音色)が違います。

そのため、同じ楽譜を演奏しても異なる印象を与えます。

C管トランペットのトーンの特徴とは?

C管トランペットのトーンの特徴は、こちらの3つです。

・明るいトーン

・カリッとしたアタック

・中音域から高音域にかけてパワフルなサウンドが出やすい

そのため、スタッカートが目立つような、ハキハキと元気のあるようなフレーズが出てくるときはC管トランペットがピッタリです。

Bb管トランペットのトーンの特徴とは?

Bb管トランペットのトーンの特徴は、こちらの3つです。

・暗めのトーン

・パンチのあるアタック

・中音域から低音域にかけて深みが出やすい

そのため、全体的に音域が低く、音に深みや柔らかさを出したいときにはBb管がピッタリです。

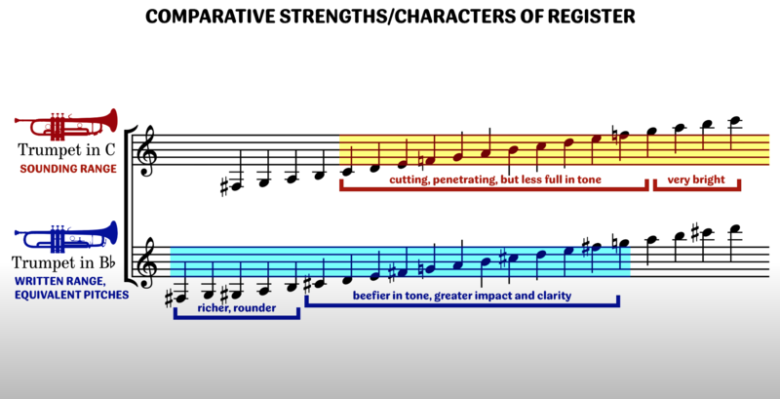

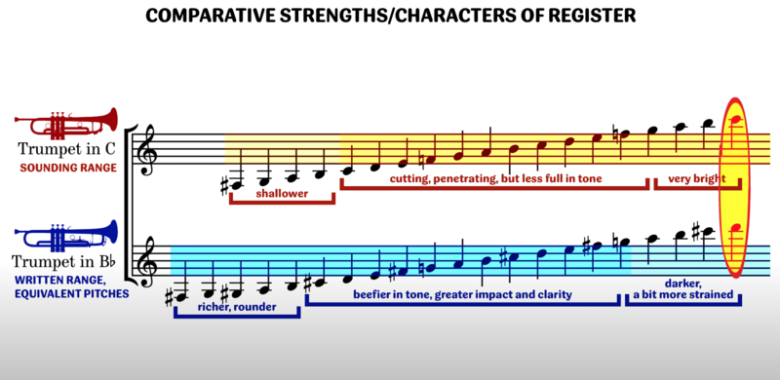

トランペットのC管とBb管の違い2:音域

トランペットのC管とBb管の違い2つ目は「音域」です。

C管トランペットの場合、真ん中のド(C)から上のソ(G)までは比較的音抜けがいい音域です。

そしてそれ以上になると、C管らしい明るいパキっとした音になります。

対してBb管トランペットの場合、高音はC管と同じですが、低音はC管よりも低い音域を出すことができます。

音域が低いほど豊かで丸い音が出しやすく、中音域になると力強いインパクトのある音が出しやすくなります。

※マウスピースの形状も重要で、浅いカップであればBb管でもカリッとした音を出しやすくなります

トランペットのC管とBb管の高音域の違い

Bb管はC管と同じ最高音を出すことができますが、出てくる音の音色は少し異なります。

C管の高いド(C)はパキっと明るい音になりますが、Bb管の高いド(C)は少し暗く、緊張感のある音になります。

高音を出したいときはC管の方が好まれやすいですが、逆に「Bb管にしか出せない高音の緊張感が欲しい」という場合は、Bb管の高音が使われることもあります。

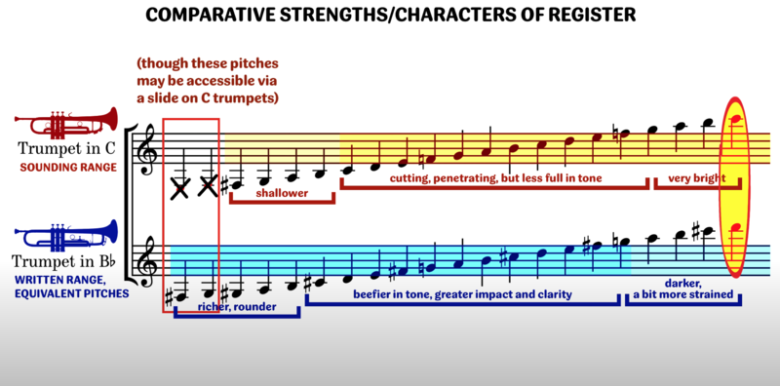

トランペットのC管とBb管の低音域の違い

Bb管トランペットは低いF#とGの音を出すことができますが、C管トランペットは非常に苦しい音域です。

かろうじて音は出すことができても、十分な音量は出しづらく、音色も美しくすることも厳しいです。

この2音よりも4つ高い音(「shallower」に該当する音)であれば、プロであればしっかりとした音を出すことができます。

トランペットのC管とBb管の使われ方は文化や作曲者によって異なる

「トランペットのC管とBb管のどちらがより使われやすいか」は、その国や時代の文化や、作曲者によって異なります。

例えば現代のオーケストラでは、トランペットプレイヤーが1曲の間にBb管とC管を両方使い分けることが少ないです。

また、指揮者や奏者の好みなどによって、Bb管を前提にした楽曲をC管で演奏したり、その逆のパターンもあります。

そしてオーケストラにおいてトランペットは複数人いることが多いですが、音色を合わせるためにも全員がC管もしくはBb管に統一することもあります。

このため、プロのトランペット奏者はリハーサルに複数種類のトランペットを持っていき、最終的にどの管で演奏することになってもいいように準備をしています。

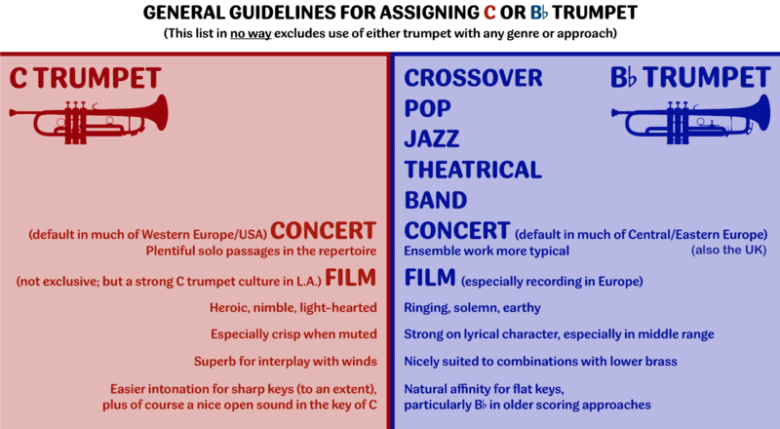

トランペットのC管とBb管の使い分け方

以上の特徴を踏まえて、ここではトランペットのC管とBb管をどのように使い分ければよいのかを解説します。

C管におすすめのシーン

・コンサート(特にアメリカや西ヨーロッパ、ソロ系)

・映画音楽(特にLAでレコーディングされる場合)

・シャープ系の楽曲

Bb管におすすめのシーン

・クロスオーバー

・ポップ

・ジャズ

・舞台

・バンド

・コンサート(特に中央・東ヨーロッパやイギリス、アンサンブル系)

・映画(特にヨーロッパでレコーディングされる場合)

・フラット系の楽曲

ここでご紹介しているのはあくまでも「傾向」や「おすすめ」ですので、必ずこうしなければいけないという絶対的なルールはありません。

また、多くの場合はそのオーケストラ(指揮者や奏者)がどの種類の管を使って演奏をするかを判断・選択するため、作曲者が厳密に考慮しなくてもよいでしょう。

トランペットのC管とBb管の使い分けの例

それでは、ここではC管とBb管の使い分けの例をいくつかご紹介します。

まずは低いピッチで演奏されることが多い、Bb管の例です。

次は、音域が高く小刻みなフレーズが多いC管の例です。

次は、ミュートを使ったトランペットの例です。

C管は中音域から高音域にかけてカリッとした音を出しやすいので、ミュートを使ったときに音抜けがよくなります。

次は、トロンボーンなどの別のセクションとアンサンブルを行うときの例です。

トロンボーンなどの中低音楽器と合わせて演奏するときは、これらの楽器の音色とブレンドしやすいようにBb管を使うことがあります。

※音域が高く最も目立つメロディーラインだけをC管が担当し、それ以外はBb管を使うこともあります

次は、細かく軽快なフレーズが目立つC管の例です。

※この譜面の場合はD管トランペットが使われることが多いです

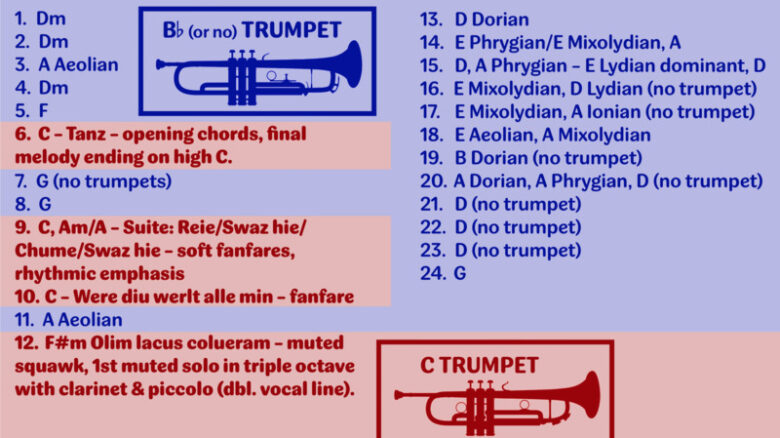

オルフ「カルミナ・ブラーナ」全24曲のトランペットの内訳

ドイツの作曲家であるカール・オルフが作曲した「カルミナ・ブラーナ」は、全部で24曲に分かれています。

このうち、Bb管とC管の内訳はこのようになっています。

トランペットを使わない楽曲もありますが、このうちC管トランペットが使われているのはたったの4曲で、そのうちCメジャースケールで作られているのは3曲です。

確かに「CメジャーキーだからC管を使っている」ということも考えられますが、どちらかと言うと「C管の音色の方が合うから」という理由でC管が選ばれています。

例えば第12番はF#マイナーキーの楽曲ですが、トランペットに叫ぶようなフレーズがあったり、ミュートでソロを演奏したり、クラリネットとピッコロのオクターブで一緒に演奏することがあるため、C管が選ばれている可能性が高いと言えます。

このことから、ドイツにおいてはBb管トランペットを前提にして作曲されることが多いことがわかります。

例えば第6番「Tanz」では、冒頭にオープンコードがあったり、後半で高い音程が出てくるため、C管が選ばれています。

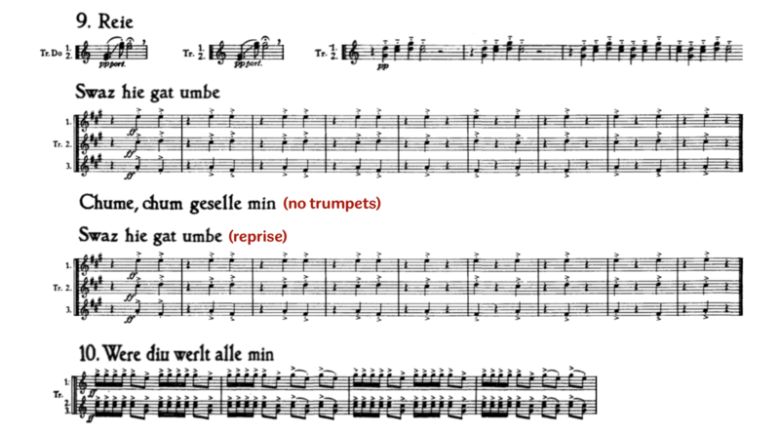

第9番は「Reie」「Swaz hie(1回目)」「Chume」「Swaz hie(2回目)」の4部に分かれています。

C管が使われますが、どちらかと言うとやさしく控えめなフレーズが多いです。

フェルマータなどの十分な休符があるので、プレイヤーはC管からBb管にチェンジする余裕は十分にあります。

しかしそれでもC管を使い続ける理由は、楽曲構成に関係します。

はじめの「Reie」が終わると「Swaz hie」に行き、その次はトランペットが使われない「Chume」になります。

そしてその次はまた「Swaz hie」が始まります。

2回目の「Swaz hie」が終わると、すぐに第10番の「Were diu werlt alle min」が始まります。

この楽曲の冒頭は非常に細かい音が続くファンファーレになっているので、C管の方が適していると言えます。

最後は、勇ましいファンファーレでフィナーレを迎えます。

第12番「Olim lacus colueram」でもC管が使われます。

特にミュートを使ったコードを演奏する場面で、とてもカリっとシャキっとした音抜けのいい印象を与えます。

中盤では、テノール歌手のメロディーラインに重ねるようなフレーズが出てきます。

トランペットの他にもピッコロやEb管クラリネットなどの軽い楽器が一緒に演奏するので、トランペットもC管の方が相性がよくなります。

トランペットを使った楽曲を作曲するときに気をつけるべきこととは?

今回は、トランペットのC管とBb管の違いやそれぞれの特徴をご紹介しました。

このような話を聞くと「ちゃんと考えて作曲しなければ」と身構えてしまうかもしれませんが、その必要はありません。

仮にC管とBb管を分けて作曲しても、プレイヤーが実際にどちらのタイプのトランペットを使ったとしても、プロのトランペットプレイヤーが上手に対応します。

そのため、「C管だけで演奏する場合」「Bb管だけで演奏する場合」などを考慮しなくても問題ありません。

C管とBb管のどちらを使うかは、ある程度プレイヤーにゆだねてもいいのです。

トランペットのC管とBb管の違いまとめ

以上が「トランペットのC管とBb管の違い」でした。

C管トランペットの特徴

・中音域〜低音域が得意

・柔らかい音が出やすい

Bb管トランペットの特徴

・中音域〜高音域が得意

・明るくパキっとした音が出やすい

C管とBb管の使い分け方

・そのときに欲しい音色で決める

・プロは2つを上手に使い分けるので、作曲時点で無理に指定する必要はない

当サイトでは他にもオーケストレーションについてまとめていますので、ぜひこちらもご覧ください↓